从古至今,远近中外,画山者众多,国内尤喜以山为题材的莫过于刘海栗,为表现黄山的“壮阔雄奇”,不畏艰辛,十上黄山。与刘海栗有着相似的画山经历的西方艺术家塞尚,生前不遗余力的创作了七十余件以圣维克多山为题材的绘画作品。前两者的山分别完成了其从对物体具象的描摹向现代化的转变与创新,那么当代青年画家李有杰所创作的“活山”系列,则是通过“妙悟”直指山的本性, 见到神性、见到生生不息的生命力,以“空”山之势运行艺术家与山之精神。

究竟何为“悟”?“悟”属于理解的一种转瞬即逝的形态,但又不仅仅是理解,“悟”是一种在人积累了某些经历后对于须弥世界产生的较为开阔和包容的全新的态度和理解。但“悟”又不是人人都有或者随时随地都可以获得的,“悟”更像是机缘巧合。在生命的际遇之中总会出现那么些时刻使我们顿感异常清醒,在那一瞬的彼时彼景下,精神好像一瞬间从尘世的责任、欲望、苦乐和繁杂混乱中跳脱,心灵被清凉的空气包裹,一股莫名的力量从脚底升起,生命的意义好像变得清晰透明,人好像超越了作为人的局限,吾心即宇宙。那么彼时即是“悟”,彼时也是“空”,“空”就是人在悟的那一刻丢弃了人的属性而使精神与万物的精神归一的状态。此次展览正是李有杰通过直寻妙悟,从而达到性显“空”山的目的。此“空”源取自禅宗思想,可从以下两个角度进行阐释。

其一,虽称其“空”,但又不等于无,有处恰是无, 无处恰是有,造相而不住于相, 若有形若无形。也就是庄子寓言中的“象罔”,即为虚实相生、有形无形的形象,又即为融思辨于体认的创造性直觉思维方式。著名的艺术家康定斯基相信:艺术作品的关键,不在其物理外边,而在“情致”和“精神氛围”。“活山”系列作品,看似与山有着相似的外在形象,但又不完全执著于山的表象与心相, 而是将艺术客体作为观照“空”和“无”的介体,深入探索心灵的顿悟与精神的表达,是一种超越时空的、永恒的,亦是避免了陷入荒谬、虚幻的真“空”境地。因此,李有杰的“活山”系列作品是离“空”越近的山,必然也离本质越近。

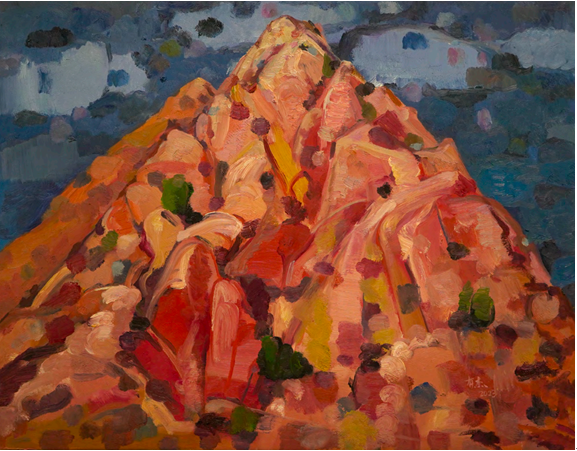

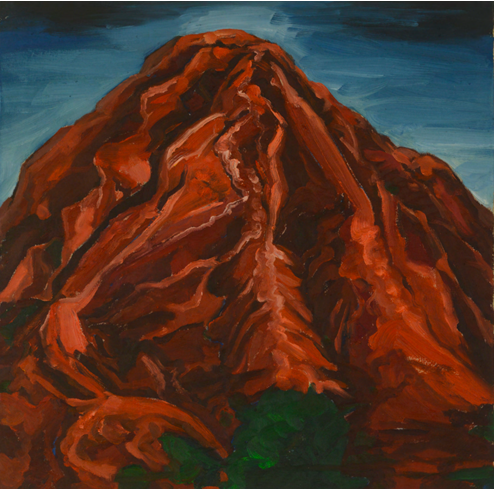

非有非无而生有无, 艺术之生命亦是如此。艺术与空性, 恰如山与李有杰, 不具体指向某一座山,而是理想的,心中无法忘却的, 又是息息不离的,否则内心无论如何便会感到坐立不安。李有杰持续十几年,每年至少超过三次前往西藏喜马拉雅、青海、四川甘孜、云南等地,走访许多的山林与山寨,这些所见所闻深深地烙印在了李有杰的脑海之中。对李有杰而言,山的生命体验经历越丰富,对山形象的把握越具象:高原的山,雄浑巍峨,冷峻圣洁;南方的山,峰峦叠嶂,苍翠欲滴;北方的山,怪石嶙峋,形态各异...然而李有杰将其通通打碎,回归到”空“、”无“的状态,摒弃了视觉经验的具象的山,加以重构、变形、加工,在李有杰审美自觉以及情感投射下,将山、云以及石头构成了具有意象的,又具有生命力的作品,一边表达情感与难以描摹的某种心境,一边又通过对山的反噬,加深对自我、艺术创作的认知,成就了李有杰独一无二的”活“山系列作品。其作品《山的告白》,将山石色调处理成偏紫色、红色,画面仅安排了山与天空两种自然元素,将视觉丰富性的任务抛给了山脊,表面呈现众多凹凸不平的褶皱,画面形式主义的处理方式与真山大相径庭。 不是写实又脱离抽象的意象的艺术处理手法,让山本身具有了跳动的脉搏,像是身体里流淌着的鲜活的血液,好似触及到了山的生命与本质,既代表着李有杰个人情感和生命力的宣泄,又象征着居住在大山里每一个默默无闻的生灵活着的痕迹。这一切与李有杰从小与山建立起来的关系以及多年来深入山中与山互动密不可分,既是李有杰内心的某种潜意识,也是一种内心的释放,是对生命记忆的某种回应。

其二,非一无所有之“空”,而是以“缘起”说“空”。认为世间的万事万物,都是条件(“缘”即“条件”)的产物,都会随着条件的变化而变化。具备条件了,它就产生了(“缘起”);条件不复存在了,它就消亡了(“缘灭”),世间的一切事物,都不是一成不变的,而是一个念念不忘的过程,因此都是没有自性的,无自性故“空”。李有杰与山有着密不可分的缘分,才造就了如此有张力的”活“山系列。李有杰对山的认知极大程度上来源于家乡,李有杰生于拥有“滇中粮仓,鱼米之乡”之美誉的云南富饶盆地——姚安县。这里崇山峻岭、平畴广川、青山紫障。著名地理学家徐霞客曾记游“古梅幽香”,清朝末年赵子骧、马驷良同期为官留下“三步两道台”的传奇。李有杰自出生起就生长于这样的峰林沃土之中,童年的欢乐忧伤都与此山脉脉相通。孩童时,每年与族人们去往山中祭祀山神;每至仲夏之时,又频繁的进入深山老林中采集野生菌果;到了中学,常与同学们携佳肴杜康,登山入于醉乡...可以说对于出生在云贵高原的李有杰来说,对山之恩情弥深也弥坚,早已跳脱于石头与泥土物质形式之外,成为具有精神与灵魂的存在,成为他命里无法割舍的一部分。这使得山自然而然终会成为李有杰艺术创作的重要题材,倘若不是今日,那便也会出现在明日。

李有杰从小尤喜绘画,但由于乡村绘画文本匮乏,起初只能借助村庄老房残壁上的枯藤、老树、山川、河流、松树、祥鹤、腾龙...在艺术的海洋中进行无尽的想象,这为童年李有杰默默的种下一颗艺术的种子。这颗种子到了初中,些微的冒出了一点儿嫩芽。此时的李有杰已经知晓可以通过绘画考试升学,于是四处求师访友,拜访过墙壁上张贴了许多以公鸡、母鸡为题材的作品的拖拉机司机;拜访过将龙的每一个部位表现的极为精确、具体的朋友的亲戚;后经一位家住镇上,擅长写书法和篆刻的名门后人推荐,认识一位白发苍苍的老人,欣赏了这位老人多幅绘有龙飞凤舞、牡丹花开的作品,作品一丝不苟、精工细笔,与美术书上的作品略有些相似。高中时期,李有杰顺利考入云南最好的艺术学校:云南艺术学院附中,与艺术真正交臂,李有杰艺术的种子便开枝散叶。期间,他喜欢过许多的画家,从文艺复兴时期的米开朗基罗、德国的丢勒到后印象派梵高、塞尚,表现主义蒙克;中国的北宋范宽、米芾,明末清初的龚贤,云南的担当和尚,数不胜数...也正因为如此,极大的提高了李有杰的艺术素养,潜移默化的影响着他后续的创作,拉开了他真正进入艺术领域的帷幕。大学之时,进入云南艺术学院深造,得以进一步汲取艺术养分。他尝试用习得的颜色、线条等形式语言结合自己的主观处理,写实走访过的云南的湖泊山川,并在学院美术馆,用海德格尔的 “人,诗意地栖居” 为主题,成功举办了人生中第一次个人写生展,此时的李有杰才刚刚20出头,在绘画上已逐渐从青涩阶段转向成熟。然而李有杰毕业后选择将大部分的时间与精力转向投身于拍摄影视纪录片。从2005年至今,陆陆续续回村拍摄纪录片大约已有十九年光景,并在国内外取得了不菲的成绩,真可谓做一行爱一行,做一行行一行。李有杰以一个农村少年的身份出世,又义无反顾的转向纪录片导演的身份,他一边朝着一种我们熟悉的城市艺术知识人转变,一边又不得不为了创作,频繁长期扎根山区、老家、村寨,面对矛盾的自己、面对正在被冷落被抛弃被遗忘、正在死亡着的村子与生命,李有杰此时在纪录片创作中找到了一种平衡与坦荡,也成了重新理解世界和不断确证自我的必经之路。这不仅反哺了山洞系列的创作,促成了以山为母体的第二次展览,同时又为第三次以山为题材的“活山”系列成功展出打下了坚实的基础。

古希腊哲学家赫拉克利特曾说过:“人不能两次踏进同一条河流”。“活山”系列作品展却让李有杰三次踏入了同一条河流。或许是巧合,又或许是命运的安排,2020年疫情起始之际,李有杰正在异国他乡的印度,最初安排回北京的行程,在越来越严重的疫情影响下被迫临时改签机票飞回了云南,恰好成功诱发“活山”系列能够面世的先决条件。李有杰回到云南后,因疫情的原因封锁在村里。每天除了拍摄、画画与思考,别无他事。李有杰回忆到:“若是没有那是突如其来的顿悟,恐怕也不会有这次的展览。这一天我如寻常一样端坐在客厅,双眼空洞无神,对着虚无的空气发呆。瞬时,心灵好似突然觉醒,感到一股强烈的能量涌入。此时的非理性直觉体验和跳跃式的思维方式好似达到瞬间性顿悟,刹那间,体验到了物我两忘、本心明净的境界,体验到了意识流动中人的自然生命感、精神的生命力,及其与宇宙自然精神、生命感、生命力的贯通、融合,感悟到了宇宙最终的精神。原先常常见到但无法理解的事物,如今豁然开朗,譬如:原住民族当地特色节庆、婚丧嫁娶仪式等背后蕴涵的生命观、宇宙观。这使得我不得不想要用某种方式记录下来,而我唯一能想到的只有画画。”李有杰的精神和生命之气在神思过程中,经过一番寂然凝虑、收视反听的心灵体验,以气和气,感受到山的生命之气,达到山与神合,这就是金圣叹所说的“人看花,花看人,人看花人到花里去,花看人花到人里来”的直寻妙悟,性显“空”山的境界。李有杰说:“再进山里去,更确证了山是有生命的。仿佛印证了老辈山地人群间说的哪个山今年长高了多少,哪座山什么时间在哭,哪座山哼哼了多久……”。当李有杰有了这种顿悟之后,对云南的那片土地,不再用具象的方式来描述,对山地景观以及对艺术表现也发生了剧变,更为敏感、鲜活,表现山地的形象也仿佛照见了灵魂一般。

宋代禅宗大师青原行思提出了参禅的三重境界:“参禅之初,看山是山,看水是水;禅有悟时,看山不是山,看水不是水;禅中彻悟,看山仍然山,看水仍然是水。”从另一个角度来看,这三个阶段不仅在于参禅,同样适用于分析李有杰此次“活山”系列展览的作品,即:“活山”的三重平行境界。第一重境界:“看山是山,看水是水”,是李有杰自我绝对精神的感性显现的“空”山形象与真山形象撞了个满怀;以对心灵的再现力求抓住本质;第二重境界:“看山不是山,看水不是水”,使李有杰重新思考对于心相追求的意义,从而以层出不穷的新形势来打破心相的束缚;第三重境界:“看山仍是山,看水仍是水”,则是李有杰从心相走向破除心相,从而回归心相与妙悟的真正和谐统一。

“看山是山,看水是水”,即作品《黄土山群》、《夜归》等;此境界,把视觉经验的外向转变为“顿悟”思维的内向,换言之,则是把真实的眼变为心灵的眼,在心灵的深处去窥探宇宙万物,发现山地的真谛。这不是现实世界里的对景写生,亦不是临摹图像,是对山地有了“妙悟”之后,与不同的山相处之中反观自我,进入另外的时空又召见的山。依照柏拉图理念说认为:世界上最真实的事物皆来源于理念、绝对精神。那么此山作为李有杰个人而言可谓是自我绝对精神的感性显现,正如《黄土山群》与《夜归》。此境界作品相较于其他两重境界的作品而言,山的形象的确更接近现实中的真山地,譬如:画面中那些依着山的结构而运用的部分的科学严谨的笔触、依着山本身不同时间所呈现的本来的色彩、依着不同地域的山各自固有的性格...然而,殊不知我们已经陷入一种被表象蒙蔽的谬论之中。实则却是由于李有杰对山的心相恰好有着与真山极为吻合的视觉表像。李有杰是要将理想中的山以及生灵以平等的概念,去发挥和宇宙间一切的山与生灵所发挥的同等的能量,这一种概念融入画中,画中山既是概念的山,又是独特的山,也是乡间每一个孤独的生灵,更是李有杰自己。客体融入主体之中,所以“物在灵府,不在耳目”,主体又完全进入了客体,主体与客体完全切合,从而达到了“看山是山,看水是水”的境界。恰如郭熙在《林泉高致•山川训》中所说:“盖身即山川而取之,则山水之意度见矣”,这是将心灵直接投入自然,将自然人化后,从自然内部去体味自然的精神生命。李有杰借想象的创造力,把精神性的山化为真山,同时也把真山化为精神性的山,使自我精神透入山之本质,同时让山之精神融化为自我精神。

第二重境界为看山不是山,看水不是水,即作品《人间须弥山》、《独山》、《云使系列》等;李有杰居住在云南着一方世外高原之地,要摆脱花花世界纠缠其心,首先要舍弃对心相的执着,一切有形的现象界不过是虚假的幻影,“活”山系列作品的真谛需要向心灵的更深层次挖掘。挖掘的深度我们从作品中山的形象足以感知,相较第一境界而言已有了一定的与心相背离的倾向。画面用色上,李有杰逃离了心相的束缚,转向大面积使用藏区常见的传统色,如茶色、朱红、花青等色彩,尤其是《人间须弥山》。作品利用这些色彩的不同明度与纯度的效果渲染画面的空间感以及强调视觉中心,一方面是出于此色彩是李有杰云南生活的象征,这些色彩本身已经超越了自己的色彩属性而更多的承载了精神属性。换句话说,李有杰即使不画任何形象而只在画布排布这几个颜色的构成也足以使观众联想到家乡云南藏区的一切生灵。而这种对于家乡的联想不是狭隘的,也不是李有杰想要体现的对于云南藏区全新的理解。而是是李有杰对自己的内审,更进一步而言,是悟到了心相与艺术形式 ( 包括线条、形状、色彩、空间、节奏等)的真谛。仿佛心相与艺术形式有了一定的默契,逐渐走向不分彼此的直寻妙语,性显“空”山的境界。此时的李有杰将自己的个性和身份也作为一种概念融入画中,画中山既是概念的人,又是独特的人,也是世间的每一个人,更是“我”自己,“我”即是世间一切的人。

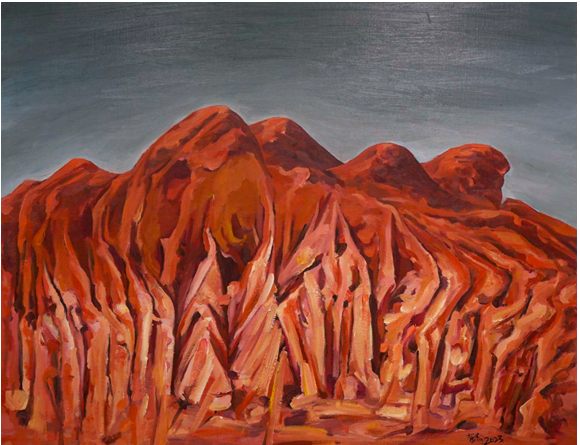

第三重境界为看山仍是山,看水仍是水,即作品《红色山峦》、《两座山》、《绵延山谷之一、二》、《带蓝色天空的红山》、《山的告白》等。李有杰交合山的生命之气,于凝神之刻通过内外感觉占据对象的形式 ( 包括线条、形状、色彩、空间、节奏等),充分感受形式的亲和,心灵勃然而生感动之情,在激情的熔铸下心灵直觉力直透对象的内部,心与山交会,从而悟得对象的内在意蕴。正如李有杰就此展览分享到:“对山的生命体验经历越多,对自我的认知也就越深入和丰富。曾经在某些山上的某些瞬间仿佛忘了自我,进入另外的时空,或者重新认识了自我,这都是山给的恩赐。这些积压在身体里冲动,梦中出现过的一些场景也就自然来到了画布上。”

当不再纠结于心相本身,用艺术形式来直接表达山之精神与自我精神,便呈现了“本质”本身。在第三境界中成功破除了的心相的束缚,用单纯的自然元素与更为意象的形态来直接表达山之精神与自我精神,表现出远离心相的意象化倾向,强调意象以及对于内心精神世界的表现。作品中山脊线相较真山而言处理的更为繁密,正是山间无法被看见却又不可抗拒之无数生灵的象征,这根根分明的山脊就像聚集在一幅画中的村民、山川、树木一般向着宇宙散发能量,能量在宇宙中经过循环运行之后转而“返求自我的深心”,将主体在意识流动中所体验到的人的自然生命感、精神的生命力,及其与宇宙自然精神、生命感、生命力的贯通、融合作为思维的对象,感悟宇宙最终的精神。

色彩上,李有杰消弱了山与山之间运用色彩的纯度与明度体现视觉中心的概念,主要用红色系与蓝色系为主表现画面中自然元素的山与天空。红色往往意味着积极,性格强烈、外露,饱含着一种力量和冲动。红色的光频最低,光波最长,导致其在眼睛视网膜上聚焦时,所形成的成像比其他颜色更大,所以如若出现两个相同大小的物体,红色的物体看上去往往不如蓝色的物体大 ,即使红色和蓝色的明度完全相同。与之相反,蓝色则被称为“收缩色”和“后退色”,往往是消极的象征;例如,红色与鲜活的血液相关联,蓝色与天空相联系。因此,当画面中同时出现红色与蓝色系,观者极易感受到喷涌而出的力量感与张力,容易把我们的精神召唤到无限遥远的精神领域,指向漠然和超越,是生命和永恒的象征。因此,李有杰用单纯的自然元素传达了富含生命力、灵性的“活山”,必然是某种能够托举人类命运的支柱的象征,是有知觉,能够感知到愉悦与疼痛的灵性。

由此,李有杰试图想要看清山地的本质,就要破除“执相”,也就是对万物万相的执着,即为李有杰第一重境界“看山是山,看水是水”的 “空”。“空”是介于“有”与“无”之间的中间态,同时也是介于不生、不灭、不常、不断、不一、不异、不来、不去的中间地带。但这样又易落入执心相的虚无状态,因此出现第二境界的“空”,即为“看山不是山,看水不是水”。而这里的“看山不是山,看水不是水”是指个体将上述的“空”也空掉的意识状态,即不属于任何一边无空无无空的,无法言说的中道状态。而如果能让“看山仍是山,看水仍是水”这样一种境界圆满显现,即为觉悟者。觉悟并不是仅仅是通过仔细研读透彻理论依据就能达到的,因为“悟”本身就是不可言说的东西,它需要个体对这世界万物以真挚情感深切体会之后总结出的“大智慧”。由此可见,一切重在向内修心开悟。只有用心方可达到“于空见其空,则离不空边执”,才能正确体认到生灵生死流转的混沌;到达了艺术的“直寻妙悟,性显“空”山”的彼岸,李有杰的“活山”系列正是如此。